(原标题:小米为何不收购金山?)

“粮厂点评”频道致力于点评粮厂的季度财报、产品发布会、市场表现或其他重大事件,不追求信息即时性和效率性,主要为读者提供粮厂研究员的观点。

$小米集团-W(01810)$

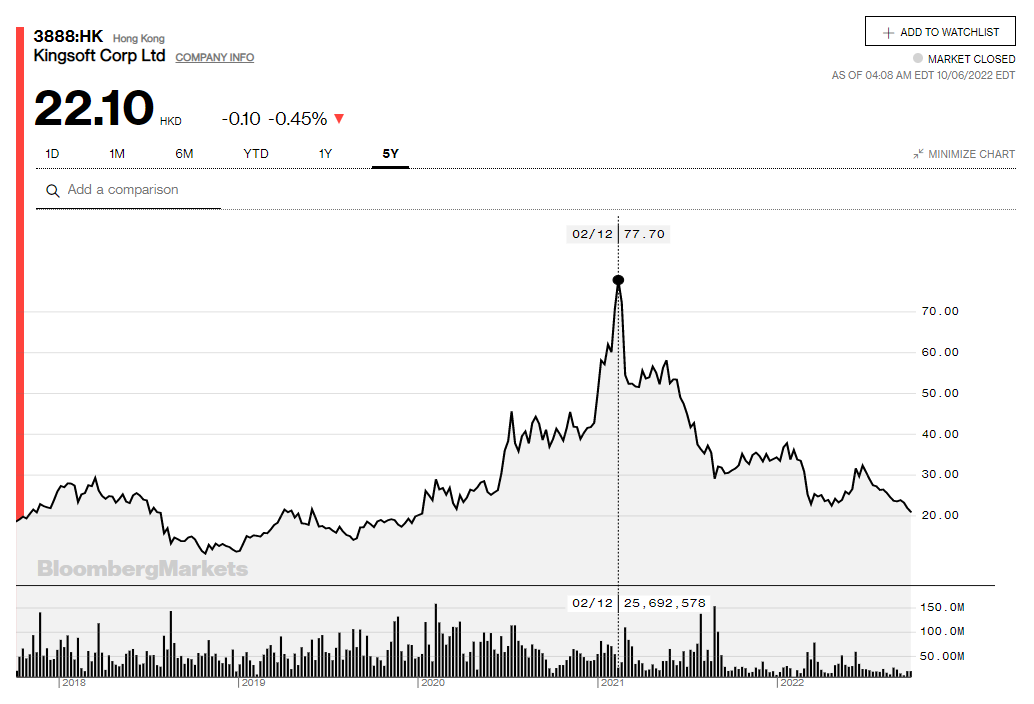

10月6日晚间,金山软件(03888.HK)发布公告:公司正在评估于金山云之投资的可收回金额,并计划计提减值拨备。预期于2022年9月30日之建议拨备税前金额将介乎约人民币56亿元至人民币65亿元及税后净额介乎约人民币50亿元至人民币59亿元。

由于金山云投资的减值拨备,金山软件今年Q3预计将取得重大亏损,可能让已跌入谷底的金山软件股价进一步雪上加霜。

这已经不是金山软件近年的第一次利空了。2021年8月24日,金山软件披露半年报拥有人应占溢利为1.65亿元,同比下滑98%;次日,金山软件港股暴跌24%,A股上市公司金山办公也20%跌停。

每次看到类似的新闻,我都在想:小米集团为何不把金山软件收购了?在我看来,这是一件很划算的交易。

需要提前申明的是,这是一篇高度假设性的文章,不存在任何内幕消息,仅仅是论证小米收购金山的合理性和协同效应。另外,本文也无意写成财经媒体的故事性文章,而是会罗列一些核心事实和逻辑,供大家参考讨论。

1. 金山软件和小米/雷军之间的关联密切。

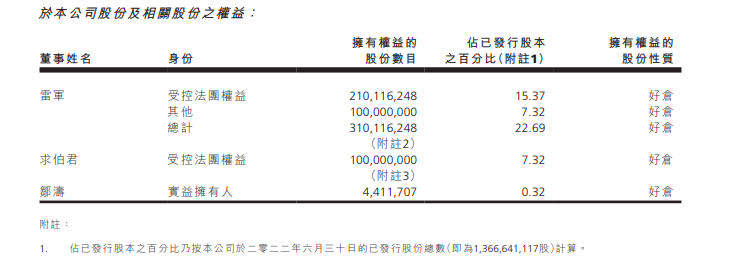

(1)众所周知,雷军的第一份程序员工作始于金山软件,他很快成为金山软件总经理,并带领公司IPO。在2007年短暂离开金山软件后,2011年又接棒求伯君成为金山软件的董事长,直至今日;截止22年半年报,雷军还持有金山软件22.69%的股份。

(2)除了雷军个人以外,小米集团和金山软件之间也有着千丝万缕的联系。首先,小米早期的创始团队里,有非常多的金山老人;两家的企业文化也高度相似,包括战功文化和兄弟文化;其次,金山软件的总部目前也在北京的小米科技园里,双方无论人员或者业务上的交流都非常顺畅,例如近期金山高级副总裁刘伟加入小米成为组织部副部长。有兴趣的朋友,也可以去阅读金山的官方传记《生生不息》,里面有更多的细节。

2. 金山软件当前的估值足够便宜。

判断公司估值是否便宜的方式很多,但用市净率(P/B)来判断一个互联网公司可能并不多见。

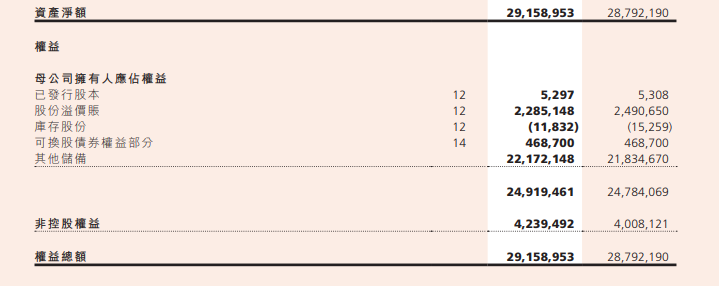

截止10月6日收盘,金山软件的收盘价是港币22.10,对应市值302亿港币,按照1.10的汇率计算,约等于275亿人民币。而截止22年中报,金山软件的净资产是291.6亿元人民币,对应市净率是0.94x(Q3的潜在亏损会在后面计算)。

需要注意的是,这291.6亿净资产里还对应着超过142亿元人民币的现金及现金等价物。假设按照净资产收购,减去现金及等价物,实际收购对价仅为149.6亿元人民币。

如果再进一步考虑文章开头的三季度重大亏损,即50-59亿元人民币,小米可以再从亏损角度进行还价等额。那么实际收购对价只有90-100亿元人民币了。

那么新问题来了,应该如何判断90-100亿元是贵还是便宜?

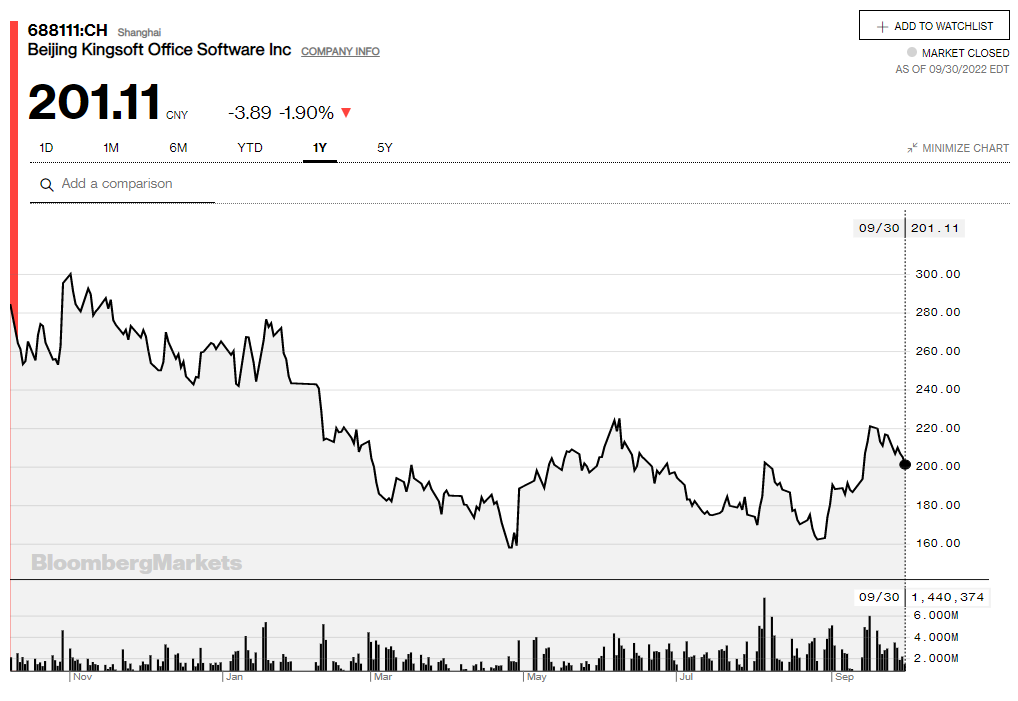

我仅罗列一个事实,金山软件是A股金山办公(688111.SH)的控股股东,持股比例是52.71%。而金山办公截止10月6日的收盘价是201.11元人民币,对应市值927.56亿元人民币,而这只是金山软件的一部分业务,还没有考虑游戏、云业务等。

当然,我这里不是严格的财务模型,没有讨论A/H股的估值溢价问题,也没有讨论金山软件作为控股公司的估值折价问题,仅是用927亿公司的控股权来粗略对照90-100亿的收购对价,给大家一个感觉。

3. 金山软件的互联网业务/收入和小米形成强互补。

这一部分无意详细介绍金山软件的业务构成和特点,而是从互联网业务战略角度分析金山和小米的强协同效应。

金山软件目前的核心互联网业务包括办公软件(WPS)、云计算(金山云)和游戏(西山居和金山世游)。毫无疑问,这三块业务小米的智能手机及IoT业务可以产生高度的协同效应,且可以填补小米集团一直希望做大做强的互联网业务板块。

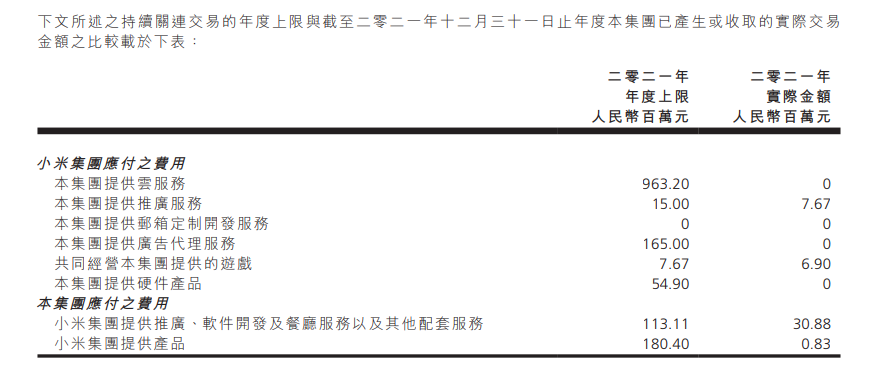

其实小米集团作为金山的重大关联方,双方已经签署了长期的《框架协议》在一系列领域有关联交易。例如根据2021年金山软件年报披露,小米集团仅2021年度向金山支付的云服务费用就超过10亿元人民币,广告代理费用1.65亿元等。小米如果收购金山,除了可以将这部分利润留在小米体系,还可以进一步降低相关的交易成本,提高整体运营效率。

另外,从过往市场表现来看,这些互联网业务在小米可能可以获得更高的估值。金山软件在转亏损前的PE倍数表现是弱于同类互联网公司的,大约只有20-25x;而同时期小米集团如果按照SOTP的估值方法,资本市场给与的互联网收入PE倍数大约在35-40x。

固然这里一部分的原因是金山软件是控股公司,但小米在并购后如果可以内化整合相关的互联网收入,亦有机会获得更高的估值倍数。

文章结尾,我想再次重申这是一篇高度假设性的文章,也仅代表我个人的观点和分析,希望大家能够理性的看待和讨论。