(原标题:估值是科学,情绪才是艺术——谈谈我对当前市场估值和投资机会的看法)

#好市发声,浪底淘金#

本文我将从估值的角度谈一下对当前市场投资价值的看法。

一,估值模型原理。

在开始讨论之前,我们还是有必要回顾一下关于自由现金流折现模型的基本原理。

假设:

a——自由现金流。

g——增长率。

k——折现率。

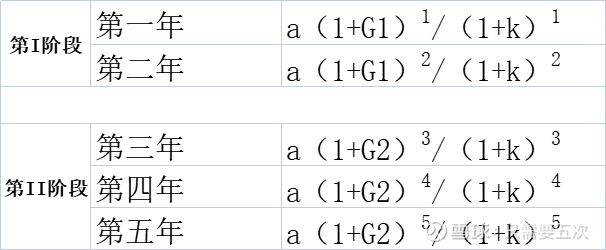

从上面的图可以看到:

所谓自由现金流估值模型简单来说就是将未来预期的自由现金流结合一定的增长,折现后再求和的过程。而上面所展示的数列从数学角度来看,其实就是一串等比数列。

但是这里面有个问题需要注意一下:

当增速g>k时,该数列为等比递增数列;

当增速g<k时,该数列为等比递减数列。

前者的和无穷大;后者才有极值。

也就是下图所展示的这样:

当增速g小于折现率k之后,该数列即成为等比递减数列,极值可求——理论上公司的价值也就“固定”了。它的大小取决于投资者要求的投资回报率(也就是折现率)k和永续增长率时g的大小。

这时,我们把公司随着GDP自然增速进入永续增长阶段的g用r代替,上式又可以写成:

r——永续增长率。

这就非常符合朋友们在各种书籍上看到的形式了。

这里面还要说明一下:

所谓“折现率k”可以理解为“预期报酬率”、“内含回报率”。

这个也比较好理解,可以回顾一下资本资产定价模型的概念:

k=Rf+β×(Rm—Rf)

β——系统风险系数;

Rf——无风险收益率,通常以短期国债的利率近似替代;

Rm——市场组合收益率,而(Rm—Rf)则被视为风险溢价。

从概念上来看,这是一个典型的“风险资产投资回报要求”的概念。所以将其理解为“预期回报率”、“内含报酬率”符合定义。而且这个“折现率”就是“内含回报率”的逻辑是可以用数学证明的,这里就不做赘述了。

二,模型建立。

本文使用的模型原理与上面相同,但方式上要稍进一步:

如上图所示,我采用了二阶段模型的形式。

举个例子:

如果我们将“高速成长”期定义为5年(不固定),并分成两个阶段。

第一阶段,增速为G1,增长期为2年;

第二阶段,增速为G2,增长期为3年。

增速G2相对于G1来说可以打一个折扣,做这样设计的原因是能够保守一些(我给打了6折,后面对招行的估值中可以看到)。

上面这张图就是模型的基本形式,这里面关注两点:

第一,为方便以下的叙述,我将“自由现金流”用“净利润”代替。

第二,黄颜色区域分别是“净利润”和“现值(P/E)。

由于我将净利润设定成了“1”,因此“现值”也即是“P/E”。

第三,红色字部分都是需要手动输入参数的区域。

所以说,像不同增长阶段的时间、增速、折现率等参数可凭借主观研究和判断后自行设定。

三,以沪深300和创业板指数为例,利用模型计算看看当前以价值和成长为代表的指数估值情况。

关于模型的使用,这次来点不一样的:

前面提到过“折现率”可以理解为“预期回报率”、“内含报酬率”,那么我们通过给定的“P/E”和“利润增速”等条件反算“内含报酬率k”就可以衡量:

第一,当前市盈率估值框架下,不同指数预期投资回报率是多少。

第二,如何做选择、配置。

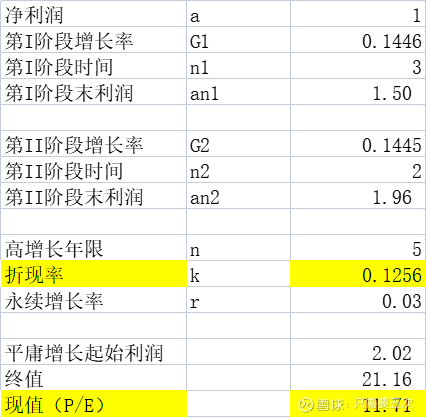

1.估值沪深300指数。

截至2023年9月1日,我们看到雪球“指数估值”提供的数据:

沪深300指数市盈率11.71倍,处于29.96%分位;预测PE/G0.81倍。通过计算可知:相当于预测增速14.46%。

(图片来自雪球)

我们将沪深300指数看成一只股票,将14.46%的利润增速输入进模型,并增长5年。当市盈率满足11.71倍时,得到内含报酬率12.56%。

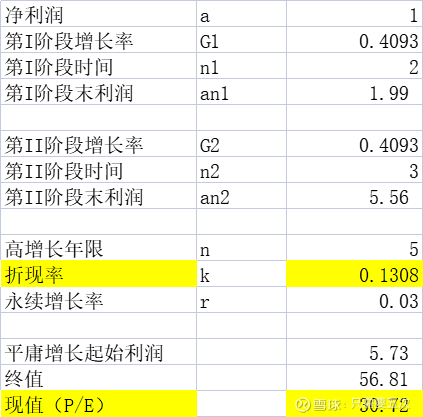

2.估值创业板指数。

同样的道理也可以应用与估值创业板上:

截至2023年9月1日,创业板指数市盈率30.70倍,处于3.64%分位;预测PE/G0.75倍,相当于预测增速40.93%。

(图片来自雪球)

同样按照增长五年计算,当市盈率满足30.72倍时得到内含报酬率13.08%。

通过模型计算我们注意到,以沪深300和创业板目前的市盈率和“预期增速”来看,二者内含报酬率情况基本上差不多。对于投资回报的兑现主要取决于各自业绩增速的兑现情况和对增长时间的判断。

从模型计算的原理我们能够体会到所谓“成长”与“价值”的争论本质上其实是一回事。如果把二者的争论全都归结到内含报酬率的计算上面,也就完全不存在争论的问题。区别只在于投资者本人对于公司基本面的研究和对业绩增长的判断是否到位和准确。

在我对投资的认知里有两件事情非常重要:

第一,好不好;

第二,贵不贵。

芒格曾经说过的一句话令我印象深刻,大意是:再好的公司也不能漫天要价。

对于估值来讲,数学模型负责“科学”,市场情绪负责“艺术”。

作为投资者,只有清楚“科学”的成分能够做到哪一步,才能够判断“艺术”的部分是从哪里开始的。

我个人认为,在当前“活跃资本市场,提升投资者信心”的背景下,市场的投资价值是足够的,不足的恰恰是投资者信心。

四,未来看好的投资方向。

永远不要轻视任何基本面稳健、估值便宜行业/公司的投资潜力——这是这么多年来我在投资经历上的深刻体会。

与之相对应的是,如今像保险、银行、券商、地产、风电运营商,等等,都是我比较看好的投资方向。

这里主要挑地产和银行来谈一下:

1.地产。

地产平时聊的比较多。不仅仅是因为这是我的重仓行业之一,同时也因为房地产目前“供需格局已发生重大变化”;行业投资环境和融资成本明确迎来边际改善;再加上目前板块市净率估值普遍处于历史最低水平——这些因素都非常符合周期性行业低点布局的逻辑。

1)房地产企业开发业务毛利率和净利率持续走低。

经过近两年的调整,行业产能快速出清,土地市场溢价率水平明显回落。

绝大多数房地产企业先后经历了债务偿还压力;竣工交付压力;暂停新增项目获取,集中资源“保交楼”;部分优质项目资产和股权转让,等等。

紧接着,购房者预期逆转带来的商品房销售和价格上的压力反过来又加重了对房企经营安全的考验:

“计提存货跌价准备+高地价项目的结算”造成了开发业务毛利率的回落;

“计提信用减值损失+对联营合营企业投资收益的减少”造成了净利润率的承压。

目前,行业开发业务毛利率和净利率已经来到了历史的最低水平。

(图片来自萝卜投研)

(图片来自萝卜投研)

当看到上面这两张图的时候,我不知道大家是怎样的感受?

面对这样的情况,悲观很容易。但是穿过表象,去探寻行业背后的数据变化更加重要。

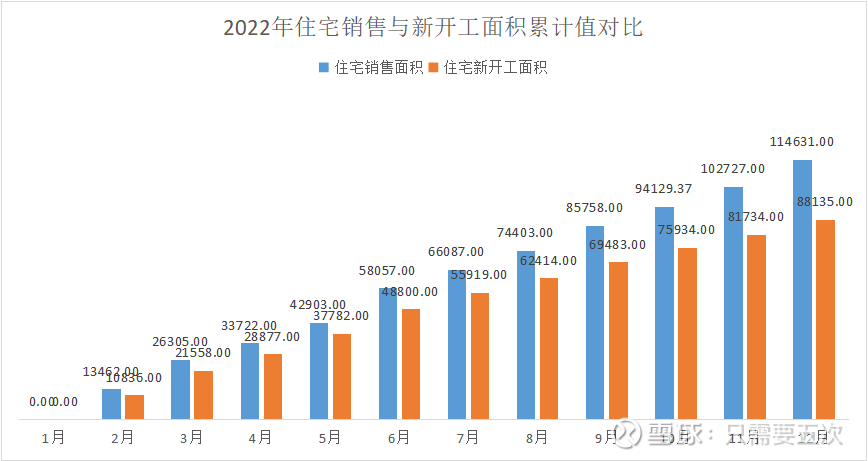

2)房地产行业供需格局方面。

行业调整至今,与“需求”低迷同样值得关注的还有“供给”。

截止到今年6月末,住宅累计新开工面积3.63亿平米。

去年同期这一数字是4.88亿平米,占全年住宅类新开工比重:4.88/8.81≈55.39%。

照此计算,今年住宅全年新开工面积预计:3.63/0.5539≈6.55亿平米。

而2006年全年住宅新开工面积为6.36亿平米;商品房销售面积6.06亿平米;住宅销售5.44亿平米。

这意味着,2023年的预期住宅类新开工面积规模很可能回落至17年前的水平。

(图片来自萝卜投研)

(图片来自萝卜投研)

新开工面积数据与销售面积数据的持续背离对行业日后的供求关系必然会产生深远影响。反观市场情绪目前明显只对商品房销售以及房企的盈利状况更感兴趣。

股价短期的波动是否意味着长期布局机会的到来?

对此,我保持相对乐观的态度。

3)从居民户人民币存款看未来商品房需求潜力。

根据央行的数据,7月人民币存款减少1.12万亿元。

其中,住户存款减少8093亿元。

而新增居民部门贷款减少2007亿元,同比多减3224亿元。

这一现象被市场认为是购房者提前还贷以减少额外的利息支出造成的。

居民户人民币存款累积值达到11.10万亿,同比+11.10%,环比-6.80%。

(图片来自萝卜投研)

从图中可以看到:虽然环比有所减少,但居民存款累积规模保持在近五年较高水平。虽然反映出老百姓大额消费意愿趋向于谨慎,但同时也可以说明“需求”就在那,哪也没去——等待的或许只是一个“打动契机”。

对于负债这件事情,我认为最核心的逻辑在于“有利可图”:

企业需要在利润率和融资成本率之间做取舍;

老百姓需要在价格和按揭利率的比价效应上找平衡。

但这些都不会让“需求”消失,而仅是迟到。

4)房企的经营业务和REITs预期。

看好地产的另一个重要逻辑是以租赁住宅、商业、物流,等经营业务及其未来可能会推出的REITs。

以租赁住宅为例:

根据美国、日本、韩国等国家城镇化率的经验:

2030年我国城镇化率有望在2022年65.22%的基础上进一步上升至70%+的水平。

如果按照14亿人和70%城镇化率水平来计算的话,届时我国城镇人口数量大约可以达到10亿人;同样按照欧美城镇居民租房比例30%计算,届时我国城镇租房人数大约为3亿人。

2020年我国城镇家庭户均人数为2.57人/户。考虑到家庭小型化趋势,且按2030年降至2.30人/户;年租金24000元/间/年,租金上涨幅度平均3%/年,计算可得:

2030年租赁住宅市场规模大约为:

24000x1.03^(8)x(3/2.30)=39655亿元≈4万亿元。

这里尚未考虑可能推出的REITs对于部分地产企业提前收回投资成本以及释放报表利润的可能性。

5)估值。

估值方面,以万科、保利等为代表的A股房地产头部企业的市净率估值目前处于历史最低水平附近。

(图片来自雪球)

(图片来自雪球)

这样的估值水平给我带来的感受不是悲观而是对机会的关注:

10万亿市场规模的行业,产能出清后面临着行业集中度的提升;消费需求的恢复;经营业务、城改需求的上升;商业、物流、租赁REITs等的预期。。。

正如郁亮在万科中期业绩说明会上所说:

行业有背阴的一面,就一定有面相阳光的一面。

2.银行。

我对银行的理解简单概括就是:负债端决定资产端;资产端影响资产质量;资产质量影响信用成本;信用成本决定了风险抵补;风险抵补能力取决于业务和服务能力。

银行这一块我主要以招行的资产质量和估值举例,谈一下银行板块的投资价值。

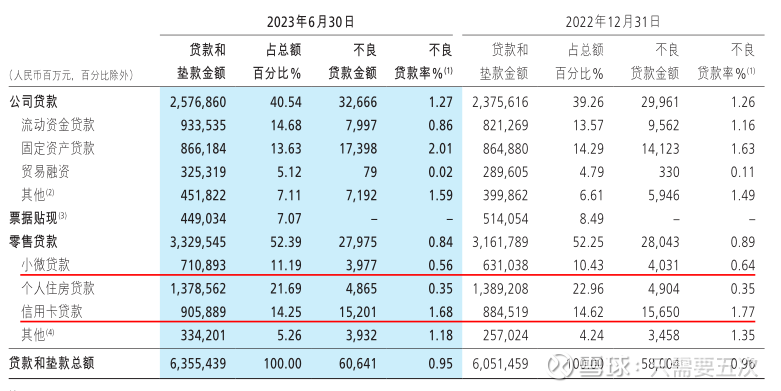

1)招行的资产质量和风险抵补能力。

当2023年中报披露的时候,也许很多朋友关注到招行公司层面房地产不良贷款较年初继续提升了1.46个百分点,不良贷款率来到了5.45%。

然而比这更重要的是,招行凭借自身充裕的风险抵补能力率先于行业出清不良资产风险,且目前已经接近尾声:

公司口径下,公司不良贷款先期指标之一的正常和关注类贷款迁徙率明显走低。

集团口径下,公司不良贷款先期指标之二的关注类贷款规模和占比明显下降。

代表着零售贷款核心业务的小微贷款和信用卡贷款,无论是不良贷款余额还是不良率与年初相比均实现双降;个人住房按揭贷款不良贷款余额降低,不良率与年初持平。

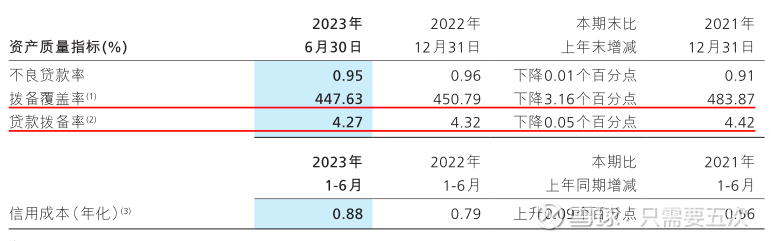

风险抵补能力方面:

拨贷比和拨备覆盖率分别保持在4%+和400%+的水平,处于行业领先位置;

本次中报招行的核心一级资本充足率达到13.09%。继年初接近,本次中报一举超过建行的12.75%。

资产质量是银行业绩释放的基础;核心一级资本充足率则是现金分红和加权风险资产扩张的基石。

2)招行的估值。

截止到2023年9月5日,招行的市盈率(TTM)为5.86倍。

我们继续借助之前模型的用法,并且采用了两阶段模型和不同的增长速度:

从图中可以看到,我将两个阶段净利润增速分别设定为:8%和4.8%;前者设定为增长两年,后者三年。

第二阶段增速相当于第一阶段8%增速的60%:前者低于今年中报的9%+;后者略低于5%。

主要是考虑利率趋势和息差承压的基本事实。

即使招行完全有能力将利润增速维持在高于GDP增速一定范围的能力,但是我们依然愿意采取一个更保守的假设以使估值结果更加保守。

并且即便如此,我们依然能够看到满足5.86倍市盈率(TTM)的前提下,14.82%的内涵报酬率依然是具有显著投资优势的。

此外,从股息率的角度来看:

招行去年年报的现金分红是1.738元/股。

如果按照今年一季报7%+的增长水平来计算:

1.738x1.07/0.06≈30.99元/股。

相当于之前以31元价格买入招行的话,明年的预期股息率回报就是6%。

虽然有朋友表示6%的股息率在银行股当中并非最有竞争力的,但是别忘了核心一级资本充足率是银行股现金分红的底座。

对于招行的买入,我采用的策略非常简单就是按照:5%、5.5%、6%股息率定投式买入。

五,总结。

估值是科学,情绪才是艺术。

做投资基本面和估值同样重要,并且缺一不可。

在“活跃资本市场,增强投资者信心”的背景下和经济稳步复苏的进程当中,对于当前市场无论是基本面还是估值我都不会感到悲观。

$中国平安(SH601318)$ $招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$

@今日话题 @球友福利 @雪球创作者中心 @投资炼金季