(原标题:划重点!透视基金清盘的五个原因)

#基金清盘#

基金清盘常常被投资者忽视,但它却是基金选择中一个重要的组成部分。清盘的基金无法使投资者享受资本的复利增长,更别提超越市场了。基金清盘意味着基金公司将会卖出基金中的所有资产,并将资金按照份额比例返还给投资者。如果基金的净值已经下跌,投资者还可能会面临本金的损失。本文中,我们研究了晨星数据库中过去十年清盘的公募基金,让我们一起复盘这些清盘基金中存在的一些共同特征。

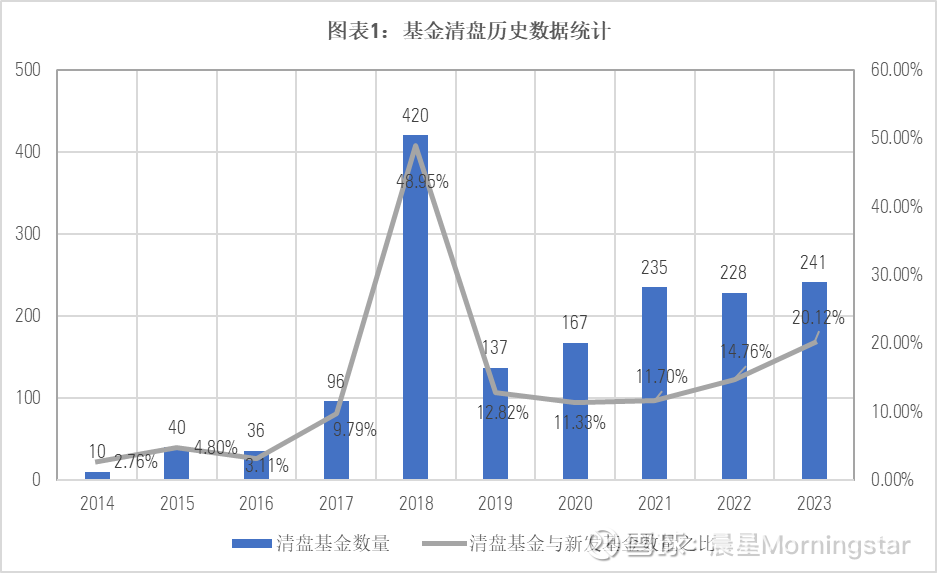

图表1显示了从2014年到2023年每个自然年份基金清盘数量以及清盘基金与新发基金数量之比,这两个指标在过去五年都呈现上涨的趋势。值得关注的是,2018年清盘基金的数量达到了历史最高水平的420只,多重因素造成了这一现象。一方面,2018年4月出台的资管新规中要求金融机构开展资产管理业务不得承诺保本保收益,公募基金产品不得进行份额分级,导致了保本基金和分级基金逐渐退出历史舞台。另一方面,在银行委外资金严监管、去杠杆、去嵌套的大背景下,委外资金大幅退潮导致产品清盘速度加快。此外,监管机构针对“迷你基金”的严格限制同时叠加2018年股市跌跌不休的环境,成本以及业绩压力令基金公司清盘很多“迷你基金”。

数据来源:Morningstar Direct;

数据截至日期:2023年11月30日

与基金清盘相关的原因包括较短的存活期、较低的资产管理规模、偏高的费用、较差的业绩以及热门产品策略等。“清盘潮”渐成趋势化,投资者不妨仔细观察具备这几个特征的基金,规避可能清盘的基金产品。

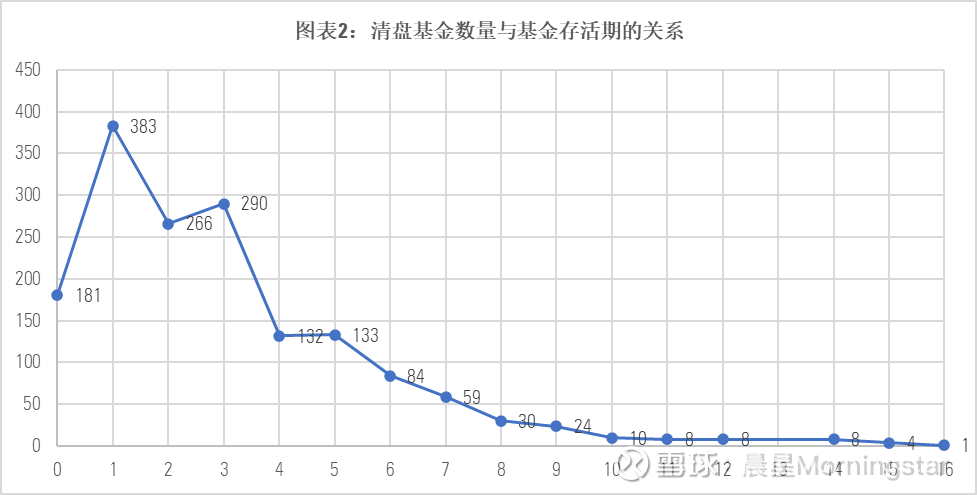

基金存活期是解释基金清盘的一个因素。图表2绘制了历史上所有清盘基金的存活期,大多数基金在它们的生命早期就关闭,而在这些样本中约有85%的基金甚至没有活到它们的第五个年头。晨星数据显示,2023年以来,还有181只基金成立不满一年就“夭折”,部分原因是市场整体相对低迷,导致基金产品面临赎回和净值下跌的双重压力,最终不少产品因此清盘。

数据来源:Morningstar Direct;

数据截止日期:2023年11月30日

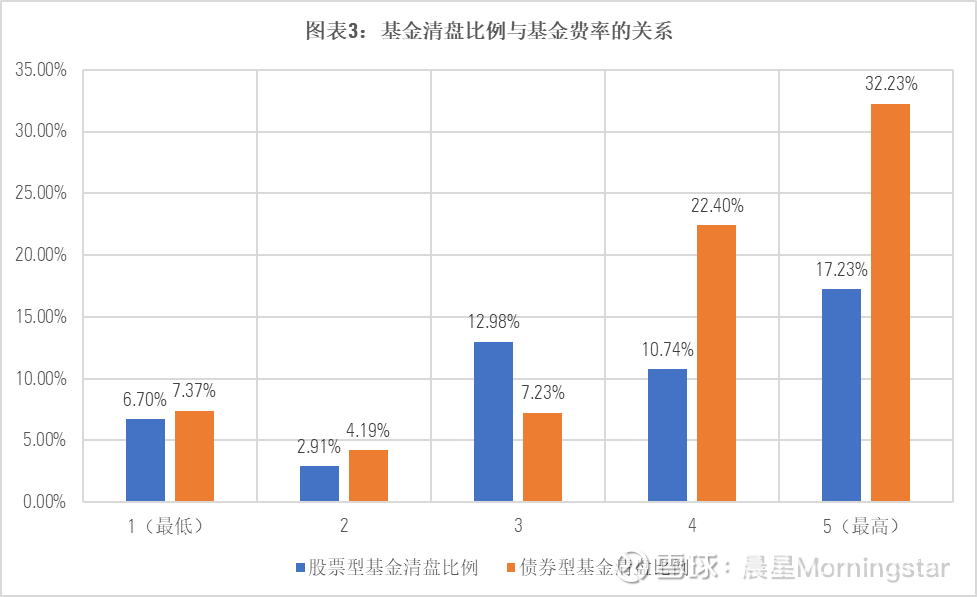

基金费率与业绩息息相关,因为它们直接拖累基金回报。随着费率的增加,基金清盘的可能性也会增大。我们使用算数平均费率(晨星净费率代表年度基金管理费、托管费、销售服务费和其他运营支出占基金年度平均净资产的比重)来研究公募基金的收费情况,以反映基金公司实际的定价水平。截至2022年底,国内基金费率的算数平均值从2013年的1.33%下调至2022年的1.28%,主要受到被动管理基金和债券型基金费率稳步下调的驱动,而主动管理的权益类基金的费率略有小幅回升。从基金公司角度来看,对于预期收益率相对较低的债券型基金,以及低费和高透明度为优势的被动型基金,主动降费有助于进一步提高产品的竞争力,长期有助于产品的稳健运营。在图表3中,我们分别将股票型基金和债券型基金按照费率从低到高进行排序并分为五等份。数据显示,在过去的十年中,费率最高的股票型基金与债券型基金清盘比例分别为17%和32%,几乎是费率最便宜组别的两倍和四倍。在股票型与债券型基金中,投资者纷纷选择了更便宜的产品,较为昂贵的基金份额清盘关闭的概率大幅增加。

数据来源:Morningstar Direct;

费率与清盘比例数据截至日期:2022年12月31日

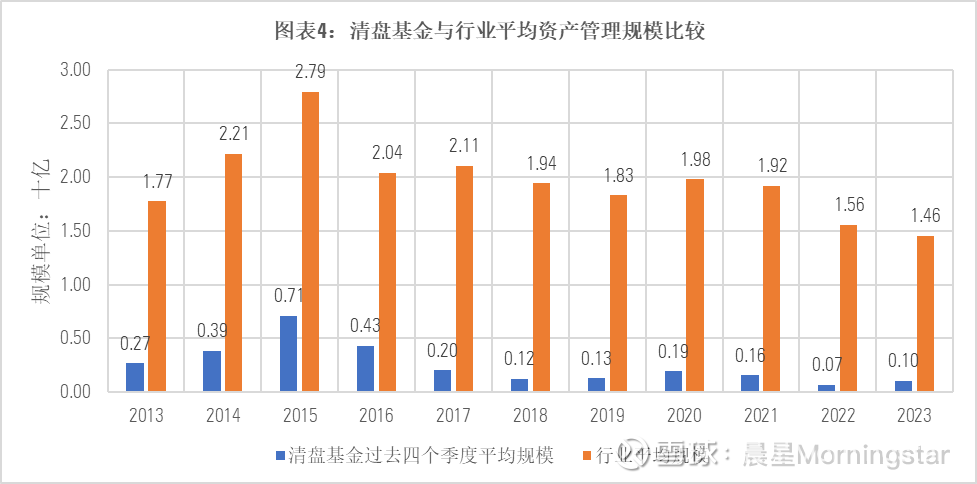

基金规模的大小受到资金流和业绩表现的影响。许多小规模基金由于无法吸引足够的投资者兴趣,或者表现不佳而拉响了基金清盘的预警。通常来说,受规模经济的作用,小规模基金比大规模基金的清盘概率更大,这主要是由于管理规模较小的基金所产生的管理费收入不足以支撑组合的运作成本。具体来看,规模1亿元和10亿元的基金相比,其运作成本可能相差无几,但盈利却不在一个水平线上。特别是“迷你基金”的管理费收入十分有限,无法覆盖包括诸如投研人员、后台清算以及信息披露等运营成本。如果后期还需要通过持续营销扩大基金规模,营销成本也是一笔不小的开支,且未必能达到好的效果。如图表4所示,我们将基金清盘前四个季度的平均资产规模与当年市场上所有基金的平均规模进行比较,最近五年以来基金清盘前的平均规模在1亿左右徘徊,产品如果在挣扎求生的过程中连续60个工作日低于5000万元则会清算离场而被市场淘汰。

基金“迷你化”固然是清盘的原因之一,而在市场赚钱效应不佳的时候,那些业绩堪忧的产品沦为“迷你基金”的风险进一步加大。业绩问题的背后体现的是公募基金竞争的加剧,比起基金首发募集规模,基金公司应更加重视提升存量产品的业绩表现,结合自身的投研能力圈并围绕客户需求,为投资者提供真正有长期业绩竞争力的产品。

数据来源:Morningstar Direct;

数据截至日期:2023年9月30日

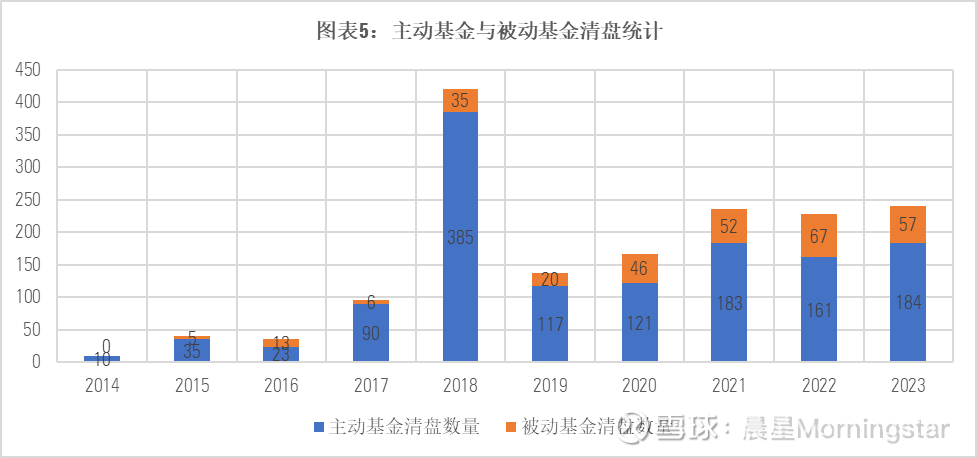

指数基金早期在国内的发展速度相对缓慢,但最近五年以ETF为代表的指数基金发展提速,数量、种类以及规模都不断扩充。近年来新兴行业投资机会涌现(如新能源、人工智能等)、市场结构化行情明显、主题赛道投资火热,相关的行业指数涨幅诱人。在主动基金超额收益下降的同时,行业主题基金受到投资者的追捧,从需求侧助推了行业主题ETF的快速发展。供给侧方面,由于市场上宽基指数产品同质化严重且竞争日趋白热化,基金公司纷纷瞄准细分行业或主题赛道以抢占先机。一面是ETF基金的爆发式增长,一面是部分ETF规模难以长大,逐渐沦为“迷你基金”而濒临清盘。图表5显示,最近五年以来被动基金产品清盘数量有所攀升,以2023年为例,57只清盘的被动基金中,超过一半数量的基金为ETF产品。国内ETF市场仍处于高速发展期,通过新发基金抢占市场份额仍是优先考量。随着行业发展的成熟和竞争格局的稳定、赛道主题投资的退潮,激烈的市场竞争之后将有相当一部分ETF产品难逃被清盘的命运,这也是市场良性发展必不可少的一环。反观主动管理型基金,尽管国内主动管理基金在获取超额收益的空间较大,但我们观察到自2019年开始主动偏股基金的超额收益开始衰减,以业绩驱动的主动管理的发展模式遭遇挑战,从高速发展到高质量发展,主动管理基金产品也面对严峻的优胜劣汰的局面。

数据来源:Morningstar Direct;

数据截至日期:2023年11月30日

如果说过去基金公司还比较担忧基金清盘给基金公司品牌形象带来负面影响的话,随着2017年11月监管重视并加强“迷你基金”的管理开始,公募基金产品已然迎来了一次“供给侧”改革,同时伴随2023年7月以来的费率改革,基金清盘将逐渐走向常态化。对于基金公司而言,清盘“迷你基金”可以更好聚焦符合其自身投研能力圈的产品,降低基金的运营成本、提升运营效率。对于投资者而言,公募基金行业最新数据显示,按照投资组合统计,行业存续的基金产品超过一万只,同质化程度较高的产品也远远超过投资者的需求。规模太小的基金,也会增加分摊的产品运营成本。虽然基金清盘会有一定的亏损风险,但我们可以及早抽身、重新再选择新的产品。从行业发展来看,以成熟的美国市场为例,长期表现不好的基金导致规模“迷你化”且被清盘的现象也是司空见惯。如2005年至2020年,美国市场每年关闭基金数量与新发基金数量的比例也从0.5逐步上升至1.5,一定程度上说明基金淘汰的速度要明显高于基金新发的速度。而期间清盘的所有基金中,约有40%的产品也难逃5年存续期的魔咒,同时绩差基金的清盘概率更高。整体来看,行业自然的优胜劣汰一定程度上维持了基金业的生态健康。

最后,如果想避坑基金清盘,建议投资者尽量选择规模相对较大的基金,并时常关注基金规模的动态变化。当然,基金规模并非越大越好,我们还需要结合产品的风险收益特征、基金经理的投资管理能力以及投资方法、投资者的风险偏好与理财目标等综合选择合适的产品。

作者|晨星(中国)研究中心 王蕊

免责条款:?2023 Morningstar 保留所有权。此处提供的信息、数据、分析和观点未经任何监管机构审查或批准,不构成投资建议;截至撰写日期,仅供参考;可随时更改,恕不另行通知。本内容并非买卖任何特定证券的要约,也不保证其正确性、完整性或准确性。过往表现不保证未来结果。Morningstar 名称和标识是 Morningstar, Inc.的注册商标。这里的内容包含 Morningstar 的专有资料;未经Morningstar 事先书面同意,不得以任何方式复制、转载或以其他方式使用本文章的全部或部分内容。市场有风险,投资需谨慎。此资料、数据、观点仅供参考,不构成任何投资意见或建议。基金过往业绩不预示其未来表现,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。