(原标题:关于电的思考)

在目前可见的未来中,我们依旧处于电能时代。我思考的点是:哪些电能是必不可少的低成本电,是未来的必然最优能源?

问:那目前的电有哪些?

答:目前有水电,核电,火电,光伏,风电,这几种是最主流的电能转换形式。

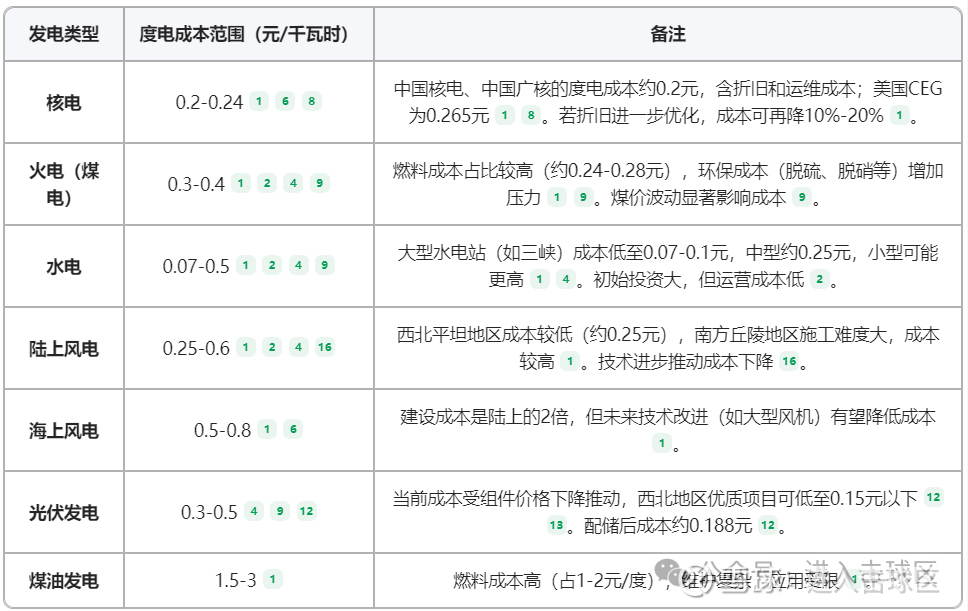

问:那他们的度电的完全成本是多少?

答:这个问题蛮好的,咱们来看一下:

一、水电

完全成本范围:0.07-0.35元/千瓦时

大型水电站:初始投资高(如三峡大坝总投资超2500亿元),但运营成本极低,度电成本约0.07-0.1元;长江电力2022年实际度电成本仅0.09元。

中小型水电站:受规模限制,成本较高,约0.25-0.35元。

影响因素:建设周期长(10-20年)、折旧政策保守(大坝按40年折旧,实际寿命可达150年以上)

二、核电

完全成本范围:0.2-0.4元/千瓦时

中国核电:纯核电度电成本约0.207元,含折旧、燃料和维护费用;中国广核成本更低,约0.20元。

国际对比:美国核电成本约0.265元,中国因国产化率提升(如三代机组造价降至1.3万元/千瓦)具备成本优势。

特殊成本:核废料处理和退役费用未完全计入,若包含则成本可能接近0.4元。

三、火电

完全成本范围:0.32-0.76元/千瓦时

燃料成本:占主导(0.3-0.35元),受煤价波动影响显著(如2024年长协煤热值下降导致煤耗虚增8%)。

环保成本:脱硫脱硝设备、碳排放税等新增成本约0.08元/度,叠加后综合成本达0.4-0.76元。

地域差异:沿海电厂通过掺烧生物质或污泥降低成本,北方电厂依赖调峰补偿。

四、光伏

完全成本范围:0.15-0.5元/千瓦时

技术进步:2025年组件价格降至0.7元/瓦,地面电站初始投资约2.55元/瓦,度电成本低至0.15元(未配储)。

配储影响:按30%容量配储(全钒液流电池),综合成本增至0.188-0.38元。

政策依赖:部分地区仍需补贴,但龙头企业预测到2025年成本将低于煤电。

五、风电

完全成本范围:0.2-0.8元/千瓦时

陆上风电:0.2-0.6元,西北地区因地形平坦成本较低(约0.25元),南方丘陵地区达0.6元。

海上风电:0.5-0.8元,因施工复杂(建设成本为陆上2倍),但大型化风机和运维优化推动成本下降。

平准化成本(LCOE):考虑资金时间价值后,实际成本可能比静态计算高30%以上。

故此,从成本端角度看,最具竞争力的发电类型是

成本竞争力排序:

1.水电

2.核电

3.陆上风电

4.光伏

5.火电

6.海上风电

下面对应看一下每个发电类型的优缺点:

水电

优点:

水电属于可再生能源,其在发电过程中不会产生温室气体排放等污染物,对环境十分友好,是一种清洁的发电方式。

具有显著的综合利用效益,例如可以通过水库对水量进行调节,发挥防洪的作用,在枯水期保障下游用水需求,实现灌溉功能,同时还能改善航道条件利于航运,以及为周边地区提供生活、生产用水等,助力多方面协同发展。

发电相对稳定,借助水库的蓄水和放水调节机制,能够依据电网的实际用电需求,灵活地调整发电量,从而有效保障电力供应的稳定性,更好地适配不同时段、不同情况下的用电要求。

缺点:

建设前期需要投入巨额资金,并且整个建设周期往往很长,涉及诸多复杂问题,比如大规模移民,需要妥善安置移民群众的生活、生产等;还有大面积土地会被淹没,改变原有的土地利用和生态环境状况,前期筹备工作面临重重困难。

对河流生态系统会造成一定程度的影响,像改变鱼类的洄游路线,破坏水生物原有的生存环境,打破河流原本的生态平衡,可能导致部分水生生物数量减少甚至濒临灭绝等情况出现。

依赖水资源条件,受季节性和地域水资源量的变化影响显著,在枯水期时,河流径流量减小,发电量会大幅受限,无法始终保持稳定的发电水平。

适用场景:

通常在水资源丰富且存在较大落差的河流区域较为适用,比如我国的长江、黄河等大江大河的中上游地区,那里水能资源蕴藏量大,适合建设大型水电站,充分利用水能转化为电能,像三峡水利枢纽就是典型代表,集防洪、发电、航运等多种功能于一体。

对于有防洪、灌溉、航运等多方面需求的地区,水电作为一种综合性的能源开发项目很合适,能够实现多种功能协同发挥作用,满足地区不同层面的发展需要,提高资源的综合利用效率。

核电

优点:

核电的能量密度极高,相较于其他发电方式,其所需的核燃料量很少,这就使得在燃料的运输、储存等环节相对便利,大大减少了物资调配方面的压力,也降低了因燃料大量存储等带来的相关风险。

它是清洁能源,在发电过程中不排放二氧化碳等温室气体以及粉尘等污染物,对缓解能源紧张状况、减少碳排放有着重要意义,有助于改善区域乃至全球的环境质量,契合当下低碳发展的要求。

发电稳定可靠,基本不受自然气候条件(如风力、光照、降水等)的限制,无论外界天气如何变化,都能够持续稳定地为电网供电,保障用电需求,尤其对于那些对电力供应稳定性要求极高的地区,核电能发挥重要作用。

缺点:

建设成本极其高昂,无论是核电站的厂房建设,还是关键设备如核反应堆等的购置、安装等环节,都需要大量的资金投入,并且对技术要求极高,从核电站的设计、施工到后续的调试、运行等各环节都必须严格把关,容不得丝毫差错。

存在核辐射风险,一旦发生核泄漏事故,后果不堪设想,会对周边环境、生态以及人类健康造成长期且难以逆转的危害,所以核电站的安全保障责任重大,需要建立极为严密的安全防护体系以及应急响应机制。

核废料处理难度大、成本高,由于核废料具有放射性且半衰期长等特点,需要进行妥善管理和长期存放,处置过程复杂且必须严格按照相关防护要求执行,这对相关的技术、设施以及管理水平都是巨大挑战。

适用场景:

在能源需求大且对环境质量要求较高的经济发达地区,在确保符合国家安全标准以及相关规划要求的前提下,可建设核电站,例如我国的广东、浙江等地,工业发达、人口密集,用电负荷高,布局核电站能有效满足当地工业生产、居民生活等用电需求。

对于那些化石燃料资源匮乏,但用电负荷高的地区,核电可作为一种稳定的大容量电源进行补充,保障地区的电力供应稳定,减少对外部能源输入的依赖,提升能源供应的自主性和安全性。

火电

优点:

火电技术成熟,经过长时间的发展和应用,在发电技术、设备运行等方面都已经形成了成熟的体系,建设周期相对较短,能够较快地实现发电并网,在应对用电需求及时性方面表现出色,可以迅速满足用电需求。

不受自然条件(如天气、地域资源等)限制,只要有稳定的燃料供应(通常为煤炭等化石燃料)就能持续发电,并且可以根据电网负荷变化灵活调节发电出力,通过增减燃料量等方式保障电力系统的稳定运行,很好地适应电网的调度需求。

对厂址选择相对灵活,不像水电、风电等那样对特定的地理资源条件有很强的依赖性,可在靠近燃料产地,便于获取煤炭等燃料资源的地方,或者在用电需求大的区域布局建设,方便能源的输送和利用。

缺点:

主要依靠煤炭等化石燃料为原料,燃烧过程中会大量排放二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物,是造成大气污染、温室气体增加的主要源头之一,对环境危害极大,与当前的环保要求和可持续发展理念存在一定冲突。

依赖化石燃料资源,而化石燃料属于不可再生资源,随着不断地开采利用,面临着资源逐渐枯竭的问题,长期来看燃料供应的稳定性会受到影响,未来可能面临能源供应不足的困境。

整体能源利用效率还有提升空间,在发电过程中,部分热量会以废热形式散失,没有得到充分利用,造成了能源的浪费,从能源节约角度来看有待进一步改进。

适用场景:

在煤炭资源丰富的地区,如我国山西、陕西、内蒙古等地,可就近建设大型火电厂,充分利用当地丰富的煤炭资源进行发电,然后通过输电线路将电力输送到其他用电地区,实现资源的就地转化和外送,发挥资源优势。

对于用电需求紧急且短期内需要大量电力供应保障的情况,如火电可快速响应电网调峰需求,及时增加发电量,保障电力稳定供应,比如在夏季用电高峰时段,火电能够迅速补充电量缺口,维持电网的正常运行。

光伏

优点:

属于可再生清洁能源,其能量来源 —— 太阳能取之不尽、用之不竭,只要有光照条件就能发电,资源极其丰富,具备可持续发展的天然优势,从长远来看能为能源供应提供稳定的支撑。

分布式光伏应用十分灵活,可安装在建筑物屋顶、空地等多种场所,比如城市的居民楼、写字楼、工厂厂房以及农村的民居等屋顶,能减少对集中供电的依赖,提高局部区域供电的稳定性,并且可以实现就近供电,减少输电损耗,提高能源利用的经济性和合理性。

建设周期较短,规模可大可小,根据实际需求和场地条件等,相对容易快速部署和扩大规模,项目实施相对便捷,无论是大规模的集中式光伏电站建设,还是小规模的分布式光伏项目,都能较快落地实施。

缺点:

发电功率受光照强度、日照时长、天气状况(如阴天、雨天等)等因素影响大,发电具有明显的间歇性,稳定性不足,例如在夜晚以及长时间阴雨天时无法发电,这给电网稳定供电带来较大挑战,需要配套储能等设施来弥补发电的间歇性问题。

目前光伏发电的能量转换效率整体还处于有待提高的水平,单位面积的发电功率有限,要获取足够电量往往需要较大面积来布置光伏板(特别是大规模集中式电站),这对土地资源的需求较大,在土地资源紧张的地区实施难度会增加。

光伏组件生产过程涉及一些高耗能、高污染环节,从原材料加工到成品制造,会消耗较多能源且产生一定污染物,虽然发电过程清洁,但全生命周期角度看并非完全 “绿色”,并且大规模电站需要占用较大面积土地,可能涉及土地利用方面的问题。

适用场景:

光照资源丰富的地区,如我国西北的新疆、甘肃、青海等地,地域广阔、光照充足,太阳能资源得天独厚,适合建设大规模集中式光伏电站,将所发电量通过特高压等输电线路输送到其他用电地区,实现能源的跨区域调配,助力能源结构优化。

在城市及乡村的建筑物屋顶、工业园区厂房等有较大可利用面积的地方,可推广分布式光伏发电,例如工厂白天用电需求大,通过屋顶光伏白天发电自用,能降低用电成本,实现自发自用、余电上网,提高能源利用效率,改善用能结构。

陆上风电

优点:

属于可再生能源,利用自然风力资源进行发电,清洁无污染,在发电过程中不会产生温室气体排放和污染物,对减少碳排放、改善环境质量有益,契合绿色发展理念,是可持续能源利用的重要方式之一。

建设速度相对较快,相较于一些大型水电、核电项目,其建设流程相对简化,不需要复杂的大规模基础建设等环节,运营成本相对较低,且不需要燃料投入,在成本方面有一定优势,长期运行经济性较好,能以较低成本实现能源供应。

可充分利用草原、荒漠等闲置土地资源,一般不占用大量优质耕地,土地利用相对合理,并且可以和其他产业(如农牧业等)结合发展,比如在风电场周边可以同时开展畜牧养殖等活动,实现土地的多功能利用。

技术相对成熟,风电机组等设备的制造和安装工艺经过多年发展已经较为完善,有比较稳定的产业基础,相关的设备供应、安装调试以及维护等都有成熟的配套体系,保障项目顺利实施。

缺点:

风力具有间歇性和波动性特点,导致发电不稳定,难以实现持续稳定供电,需要配备储能等辅助设施或者通过电网调节来保障电力供应的稳定性,对电网的协调配合要求高,增加了电网运行管理的复杂性。

风电场选址要求高,需要风力资源丰富且较为稳定的区域,合适的选址资源相对有限,并且不同地区的风力资源差异较大,资源分布不均衡,不是所有地方都适宜建设风电场,限制了其大规模推广应用的范围。

风机运行过程中会产生一定噪声,对周边居民生活和生态环境有一定影响,需要采取有效的降噪等措施来减少负面影响,否则可能引发周边居民的环境投诉等问题。

大型风机的建设、运输、安装难度较大,特别是在一些交通不便的地区,需要特殊的运输设备和专业的施工团队,同时维护成本也相对较高,需要专业人员定期维护保养,增加了项目的运营成本和管理难度。

适用场景:

风力资源丰富的沿海地区、高原地区、山口等风能资源优良的地方,如我国内蒙古的草原地区、新疆的风口地区,那里风力强劲且相对稳定,适合建设大规模风电场,集中并网发电,将风能转化为电能输送到电网,满足区域用电需求。

在一些远离大电网、用电需求相对较小的偏远地区,可利用分散的风力资源建设小型风力发电装置,实现就地供电,满足当地居民生活、农牧业生产等基本用电需求,减少对外部电力输送的依赖,提升地区用电的自主性和稳定性。

海上风电

优点:

海上风速高且相对稳定,年利用小时数比陆上风电更高,相同装机容量下发电量更可观,能为电网提供更多电量,发电效率优势明显,在提升能源供应规模方面有很大潜力,可有效增加清洁能源的占比。

不占用陆地面积,对陆地的生态环境影响小,避免了因占用土地带来的一系列诸如土地利用冲突、生态破坏等问题,可充分利用海洋空间资源,实现海上空间的合理开发利用,拓展了能源发展的空间维度。

通常靠近经济发达的沿海地区,也就是电网负荷中心,输电距离相对较短,输电成本相对较低,有利于电力的消纳和电网的稳定运行,便于将所发电量快速、高效地输送到用电端,减少输电损耗和电网运行压力。

海上风电机组单机容量往往更大,输出功率更稳定,并且随着技术发展,海上风电还有较大的进步空间,有望进一步提升发电效益,未来在能源供应体系中能发挥更重要的作用,推动能源结构向低碳、清洁化转型。

缺点:

建设成本极高,是陆上风电建设成本的 2 - 3 倍,涵盖风机购置、海上基础建设、海上安装施工以及并网等多个环节的高额费用,资金投入压力大,对项目的投资能力和融资渠道要求高,建设门槛相对较高。

运维成本高,受恶劣海洋天气(如台风、巨浪等)影响大,维修难度大,设备备件运输不便,需要专业的船舶和海上作业团队,增加了运维的复杂性和成本,在运营阶段面临诸多挑战,保障稳定运行难度较大。

海上风电项目如今有向离岸更远、水深更深的区域发展的趋势,这进一步增加了地基建设、并网接入和安装施工等方面的成本,项目实施难度增大,对技术、设备以及施工能力等都提出了更高要求。

对海洋生态环境会产生一定影响,例如影响海洋生物的生存、迁徙路线等,需要在项目建设和运营过程中做好生态保护和修复措施,平衡能源开发与海洋生态保护之间的关系,否则可能引发海洋生态问题。

海上风电项目由于风险因素等多方面原因,其融资成本也相对更高,项目的资金筹措难度较大,需要综合考虑项目的经济效益、社会效益以及风险应对等多方面因素来推动项目落地实施。

适用场景:

沿海经济发达且用电负荷高的地区,如我国广东、江苏、福建等沿海省份的近海海域,具备建设海上风电场的条件,可就近为沿海城市的工业、居民生活等供电,减少输电损耗,提高能源供应的及时性和可靠性,助力沿海地区实现绿色低碳发展。

对于土地资源紧张、对环境质量要求较高的沿海地区,海上风电作为清洁能源,可在满足能源需求的同时,避免陆地开发带来的生态和用地问题,实现经济发展与生态保护的协调共进,优化沿海地区的能源结构和发展空间布局。

由此可见,其实真正好用的发电方式是:水电第一,核电和光伏未来会持续竞争,光伏和海上风电的最大问题还是稳定度不足,必须要配置储能。

下面来看一下对比:

风电配储后的成本优势情况

初始投资成本方面:

风电本身建设成本相对适中,不过配置储能系统后,会额外增加一笔不小的开支。储能设备(如锂电池储能等)的购置、安装及配套设施建设成本较高,这使得整个风电项目的初始投资大幅上升。例如,一个原本投资 1 亿元的陆上风电项目,若配置一定规模的储能系统,可能需要再增加数千万元的投资,从初始投资角度看,成本优势被削弱了。

运营成本方面:

风电运营过程中原本不需要燃料投入,成本主要集中在设备维护等方面。但配置储能后,储能系统也需要定期维护、检测,存在电池老化后的更换成本等,而且储能设备的运营管理还需要专业人员及相关技术支持,这增加了运营阶段的人力、物力成本投入,使得运营成本有所提高,进一步影响了整体的成本优势。

度电成本综合考量:

在未配储时,风电度电成本有一定竞争力,一些地区陆上风电度电成本能达到 0.2 - 0.3 元左右。但配储后,由于储能成本分摊到每度电上,度电成本会明显上升,可能达到 0.4 - 0.6 元甚至更高,这在一定程度上降低了其与传统火电等发电方式在成本方面的竞争力。不过,从电网稳定性和满足用电需求的持续性角度来看,如果考虑到风电配储后能够更好地按照电网调度要求稳定供电,减少因风电间歇性带来的弃风等问题,提高了风电电量的有效利用率,长期来看,随着储能技术进步、成本下降,其成本优势有望逐渐恢复并提升。

光伏配储后的成本优势情况

初始投资成本方面:

光伏项目建设成本近年来虽有所下降,但配置储能同样会带来高额的初始投资增加。光伏组件、支架等建设成本基础上,还要加入储能设备及配套的控制系统等成本。比如,一个小型分布式光伏项目原本投资 50 万元,配置储能后可能投资成本会攀升至 80 - 100 万元左右,这使得初始投资成本优势不再明显,尤其对于一些对成本较为敏感的小型项目或者分布式应用场景。

运营成本方面:

光伏运营中主要成本是设备维护和场地等相关费用,配储后,储能部分的运维成本成为新的负担,包括电池的充放电管理、故障维修以及储能系统的环境控制等都需要投入成本,这使得整体运营成本上升,影响了原本相对较好的成本结构。

度电成本综合考量:

光伏原本度电成本也在不断降低且具有一定优势,部分地区能达到 0.3 - 0.4 元左右。然而配储后,因储能成本的分摊,度电成本会显著提高,可能达到 0.5 - 0.7 元左右,在与火电等发电方式对比时,单纯从成本角度竞争力会下降。但同样要看到,配储后的光伏能够在光照不足时段(如夜晚、阴雨天等)持续供电,增强了供电的稳定性和可靠性,对于一些对电力供应质量要求高的用户或者地区来说,其综合价值提升,并且随着储能产业规模化发展、成本逐步降低,未来其成本优势也有重新凸显的可能。

所以实际上对比的应该是水电,核电,光伏配储能,陆上风电配储能,同时考虑到运营企业的净利润的角度,以及实际的电能使用要求,目前可选的其实是水电,核电,光伏配储能(竞争激烈的行业,需要持续关注光伏配储的综合成本)。

这样下来之后,可选的就剩下以下几家上市公司了:

水电:长江电力,华能水电,川投能源,国投电力,桂冠电力;

核电:中国核电,中国广核

光伏配储能:龙源电力、国电电力

所以其实也很简单,先把水电的覆盖掉,再看核电的,核电我还是有一些疑惑没有解决,比如未来的成本能否干得过光伏配储能,还是当下的阶段性产物,未来会成为光伏配储的战略协同。这一切的关键有几点:1.光伏晚上不能发电,光伏配储能够实现完全的晚间供电需要吗?2.未来光伏配储能的度电完成成本能否低于核电?3.出于战略能源诉求,煤炭是最便利的能源,核电是最稳定相对可控的能源,未来肯定至少会作为战略储备存在一段很长的时间,对吧?

先不管了。这个问题,后面继续探讨解决。目前水电的投资价值已经一目了然,超出其他发电类型。未来最具潜力的,可能是光伏配储能,度电成本越来越低的话。但我隐隐感觉,大型水电站肯定投资者的头把交椅。核电有可能成为投资者的第二选择。光伏配储能,会持续有预期,兑现需要持续跟踪了。

就这些。

$长江电力(SH600900)$ $华能水电(SH600025)$ $川投能源(SH600674)$

@雪球 @滚一个雪球 @东方小蜗牛 @价值发现 @蒋炜的投资思考